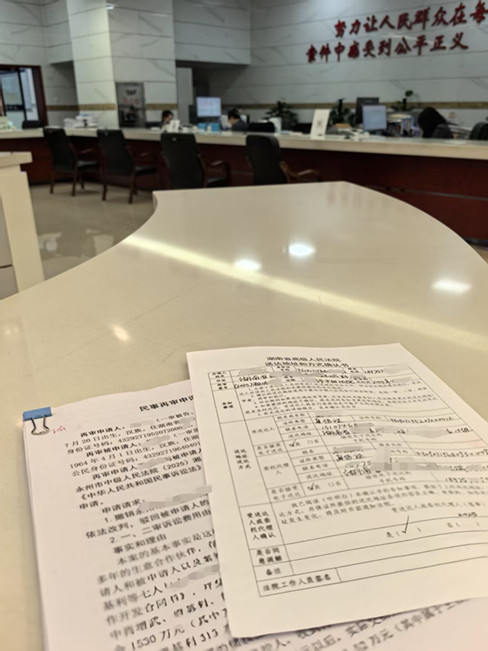

昨天下午三点来到省高级法院申请再审,立案非常顺利。在诉讼服务中心民事立案窗口递交了《再审申请书》,工作人员接过我们递交的申请再审一整套的材料进行审核,不足两分钟初审完毕。然后交给我们一份送达地址和方式确认书,叫我们填写好。交工作人员再一次审查以后,叫我们在一张《申请再审案件材料提交清单》上填写二审案号,签名确认,签好日期以后就算大功告成。

这是一个标的几十万元的民间借贷纠纷案件,我的当事人是几十年前我的领导。他认为这个案子是冤案,我看了以后,同样觉得很冤。我的当事人决定申请再审以后,这几天我全神贯注地研究这个案子,写出了高质量的《再审申请书》。自我感觉良好,我的当事人非常满意。期待在省高院的再审环节,打一场“翻身仗”。

《再审申请书》的事实和理由是这样的:申请人王吉与被申请人胡德是多年的生意合作伙伴。2012年9月18日,申请人和被申请人以及案外人雷平、蒋松、肖武、黄楚、唐利等七人与蓝平地产开发有限公司签订《房地产项目合作开发合同书》,开发商住楼。7名股东的投资总额为2840万元,其中肖武、唐利、黄楚、王吉四个股东实际拿出真金白银现金1530万元(其中王吉400万元、肖武450万元、黄楚315万元、唐利315万元),其他三人:胡德、雷平、蒋松则以所谓的债权抵投资1200万元作为投资。胡德作为项目负责人、资金的实际掌控人,收到肖武、唐利、黄楚和王吉四人的投资款共计1530万元以后,实际交给开发商王松的投资款只有1111.48万元,截留现金418.52万元(其中属于王吉的部分为109.42万元)。项目投资一年多以后夭折,从2014年元月起胡德分三次退还给了申请人王吉投资款123.9435万元,大部分投资款未得到返还。王吉的投资款大部分来自亲友(小股东)共同筹集。项目失败以后,小股东们强烈要求退回投资款。被申请人胡德于2017年元月26日,通过建设银行转账给申请人王吉和案外人黄楚各27万元,用于退还给各自的小股东。胡德要求王吉和黄楚两人写下“借条”,否则不给钱。王吉迫于压力,向胡德写下了一张27万元的“借条”,而黄楚坚决不肯写,黄楚说要写就写明真实的情况,胡德说,如果不按照他的要求写,就干脆不写了,反正以后开发商王松依法偿还投资款3550万元到位以后,就从中抵扣(注:2016年8月15日,市中级人民法院民事判决,开发商王松所在的公司应向上述七名投资人返回3550万元)。因此所谓的“借条”,不是真实意思表示,不是真正的借款。在此后的8年多时间里,被申请人胡德一直没有向两个所谓的“借款人”提及“借款”事宜。可是去年黄楚去世后,胡德就迫不及待向法院起诉要求其亲属归还“借款”,结果一审和二审法院均驳回了他的诉讼请求。胡德同时也向法院起诉,要求申请人王吉归还“借款”,一审和二审法院,均作出了恰恰相反的判决,支持了胡德的诉讼请求,判决王吉归还借款和支付相应的利息。对此,申请人认为原审法院的判决完全错误,其理由如下:

一、 原判决认定事实错误,关键事实没有认定。庭审中,胡徳拿出2015年11月15日七名共同合伙人签订的一份《协议书》来证明双方的债权债务已结清,法院予以采信。事实上,这个《协议》只能说明七名合伙人分工负责追回王松的欠款,不能证明合伙人的债务已经清偿,更不能说明胡德截留合伙人的投资款418.52多万元已经退还给了七名合伙人。申请人王吉举证证明胡德打过来的27万元是归还投资款,而不是借款,而且该款项已经全部退给了9名小股东,有具体的明细表,有每位小股东领款后的亲笔签名确认。该关键事实表明了资金去向、资金用途,表明了该资金根本不在王吉手中。 但是原审法院对该证据没有采信,也没有进行任何回应。

二、原审判决违反了日常生活经验法则。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条规定明确规定,“根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实”当事人无须举证证明。该笔“借款”数额之大为27万元之巨,居然没有利息的约定、没有约定还款日期,而且长达八年多的时间,胡德从来没有对所谓的“借款”进行催讨。这种现象,完全不符合民法典规定的日常生活经验法则,按照“日常生活经验法则”,可以推定该笔所谓的借款不成立。

三、原审法院的判案理由严重缺乏法律逻辑。原审法院判决的理由是“王吉作为完全民事行为能力人,对出具借条的法律后果应当有充分的预见”。如此判决理由,根本无视法律明确规定的基础法律关系,达不到以理服人的目的。原审法院认为“王吉主张借条并非真实意思表示,但未能提供充分证据予以证明”,事实上,王吉运用了大量的证据证明该笔款项不是借款,然而法院对王吉提出的一系列证据视而不见;原审判决认为“王吉虽在一审提交了《股东投资退还本金表》,但只显示各股东领取了王吉退还的资金,胡德也未在该表上签字确认,不能证明胡德转给王吉的27万系“胡德退还给各股东的投资款”。如此判决理由,完全没有任何法律逻辑。申请人王吉把27万元分别退还给亲友中的各位小股东,完全是王吉与自己的“小股东”们的内部问题,凭什么需要被申请人胡德来“签字确认”?毫无法律依据。

四、原审法院的判决,违反了一系列法律规定:1.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第14条的规定,原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼,被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉,并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的,人民法院应当依据查明的案件事实,按照基础法律关系审理。原审法院审理此案,根本没有考虑基础的法律关系,只是单纯地以“王吉作为成年人写了“借条”,就作为认定事实的依据;2.根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条规定,被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明的,人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素,综合判断查证借贷事实是否发生。原审法院根本不顾当地习惯,按照当地习惯,如此大额资金,如果是借款根本不可能不要利息,根本不可能长达八年的时间都不催讨。如果是借款,根本不可能王吉先给胡德转账54万元,再从胡德那里借回27万元;3.按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定,原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。本案在一审和二审中,王吉以一系列证据,证明借款事实不成立,但是王吉抗辩以后,胡德再也没有拿出任何证据证明借贷关系成立,法院就以胡德单方面毫无证明力的所谓证据,简单地作了认定。严重违反了上述法律规定。

五、一审法院的判决导致了“同案不同判”的错误判决,损害了法律权威。2017年1月26日,胡德给王吉转款27万元的同时,也给共同合伙人中的黄楚打了相同数目的27万元。黄楚还嫌不够,后来又追加了33万元。所不同的是,胡德要求王吉写一张借条,王吉不愿意写,但是胡德说不写借条就不给钱,王吉被迫写了借条,而黄楚坚决不肯写借条。正是因为一个写了借条,一个却没有写借条,因此今年两个官司同时打的时候,黄楚的官司,法院认定借款事实不成立,而王吉的官司,法院认定为借款事实成立。这是明显的“同案不同判”。“同案不同判,必有冤案”。王吉和黄楚两人同时向胡德借款27万元,两人的借款都不计利息,两人的借款都没有约定还款期限,两人借款都在八年多的漫长时间没有被催讨还款,两人借款后都在经历八年多以后同时被起诉要求归还……如果都是借款而不是存在基础法律关系,哪有如此巧合?如此之多的问题存疑,原审法院为什么只凭王吉是成年人写了借条就认定是借贷关系?如果成年人写的借条就当然地认定为借款,那么全中国成千上万有借条的纠纷就不用打官司了,那么《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第14条的规定,即“原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼,被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉,并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的,人民法院应当依据查明的案件事实,按照基础法律关系审理”也没有了任何意义,难道这条法律规定只是用来作摆设?

六、庭审中,被申请人胡德拿出的那份《协议》来证明双方的债权债务已结清,法院予以采信,这是无稽之谈。这个《协议》只能说明七名合伙人分工负责追回王松的欠款,不能证明合伙人的债务已经清偿,更不能说明胡德截留合伙人的投资款418.52万元已经退还给了七名合伙人。如果这份《协议》已经说明合伙人的共同债权债务已经结清,那么这份《协议》的签订日期是2015年11月15日,为什么胡德在这之后的2017年1月26日,同时给王吉和共同合伙人黄楚分别“借款”27万元(王楚后来还追加33万元)。这种违反常理的现象如何解释?

综上所述,原审法院判决认定事实错误,适用法律错误。 恳请省高级人民法院再审时,切实纠正错误,予以改判,确保公正判决。 (文中姓名均为笔名)。

|