昨日,一封饱含泪水的感谢信翩然而至,王琴女士言语间尽是难以置信的喜悦:“真没想到,我这块压了十年的巨石,竟被这样一份十天就到的调解书彻底打碎了!”

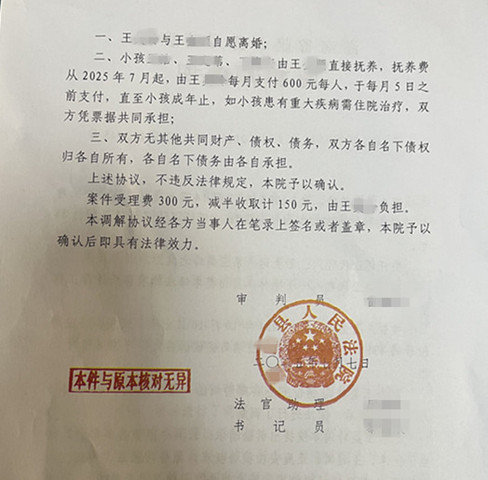

王琴女士拿到那份十日内送达的民事调解书,非常欣慰。一纸文书,判定了夫妻身份的终结,尘埃落定地写着:三个孩子随父亲生活,从2025年7月开始,她每月支付每个孩子600元抚养费;双方名下财产权责互不相染,各人债务各人肩扛。名字轻轻分离,便是十年苦海渡尽,从此各奔东西,再无瓜葛纠葛。

短短十日光阴,竟如一道切开顽石的激光束,斩断了王女士挣扎十年的窒息绳索。她惊叹于这猝不及防的解脱速度:第一次起诉即告成功;法庭上丈夫虽激烈抗辩,声称愿写保证书,誓言改掉一切“清单”上的“缺点”,百般流露悔意。可承诺终抵不过记忆的沉重伤疤,尤其那数次“杀你全家”的切齿诅咒,早已将恐惧刻进灵魂深处——再多的机会也只会重蹈覆辙,“旧病复发”如同冰冷潮水将人反复淹没,直至窒息。因此,纵使对方在庭上如何恳请,她亦如磐石,“义无反顾,坚定不移”——深渊边上蔓延的“120种死法”的绝望,终于在法律这束光下化为乌有,迎向了新生。

这份文书,是她重获新生的“定心丸”,沉沉压在心上十年的巨石瞬间粉碎。至于每月支付三个孩子每人六百元抚养费,她毫不犹豫:“既然生下他们,就有责任抚育成人。”这笔款项非但不是损失,反是心安理得的责任印鉴——解除了那熟悉而绝望的窒息,她才能直起腰杆,重新拥抱属于个体的完整呼吸。

那短短十天的法律时效,丈量的其实是一个人生命倒悬着等待重启的艰险进度。当司法效率真正成为连接冰冷条文与滚烫生存的温暖桥梁,它便不止于程序,而成为了拯救本身。王琴女士的泪痕与笑影,都在无声言说:一纸文书抵达的速度,有时便是命运转向的关键阈值。对在不幸婚姻泥淖中挣扎的灵魂而言,法律渠道及时开启,便如凿开铁屋壁垒的一线天光,其意义远超于裁决——它是生之缝隙,是重新站起来丈量人生的起点。(文中姓名均为化名)——2025年7月15日

|